#本文由作者授权发布,文章仅代表作者观点,不代表IPRdaily立场#

来源:IPRdaily中文网(iprdaily.cn)

作者:邢济武 刘博洋 方东 审协北京中心机械部 IP创新赢

原标题:谷歌开怼Uber:只因这项技术

你是我的眼,带我领略四季的变换,你是我的眼,带我穿越拥挤的人潮;有没有被小赢的歌声带节奏?今天这几句歌词就献给谷歌无人驾驶的核心——激光雷达技术。

对无人驾驶技术的研究

已经远远超越了传统车企的范畴

苹果、谷歌、IBM、百度、腾讯……,

除了这些互联网巨头

还有特斯拉、Uber这样的独角兽

纷繁江湖,谁来笑傲?

与别人主要采用视觉识别技术不同

谷歌从09年开始,八年磨一剑

给出的方案是:激光雷达

谷歌第三代原型车

根据3月13日的网易新闻

谷歌利剑挥出,直击Uber

根据报道分析,谷歌此举将严重的打乱竞争对手的实验和商业计划,保持其在激光雷达技术方面的优势地位。

过去8年间,谷歌无人车经历了几代的升级更新。据公司人员称:在实际道路上进行了数百万英里的测试,仅出现了16次小事故且均为对方违规驾驶;安全行驶的原因都依赖于这个小小的核心部件-激光雷达

有人会问了:在谷歌无人车的眼睛里,世界也会像在老司机眼中一样吗?比如说,这样:

您这样想,就图样图森破咯

早说过谷歌不是用视觉识别的

经过激光雷达扫描,世界是这样的:

周围场景由无数的点云(Point Cloud)构成,并经过处理为各种不同形状的盒子,图中紫色表示机动车、蓝色表示自行车、黄色表示行人。

在数百万英里的测试中一些匪夷所思的场景是很多老司机都从来没遇到过的:

1.坐着电动轮椅赶鸭子过马路的老婆婆

2.无证驾驶的小司机

3.无人车前面裸奔的人

在危机四伏的马路上做到全身而退的,需要一双明亮又灵敏的眼睛。

接下来,就来详细介绍一下谷歌无人车的眼睛--激光雷达

激光雷达(LIDAR)的研发,早在上个世纪的七十年代就开始了,但是因为造价昂贵和体积过大等原因一直仅应用在气象监测、地图测绘和军事侦查等领域。

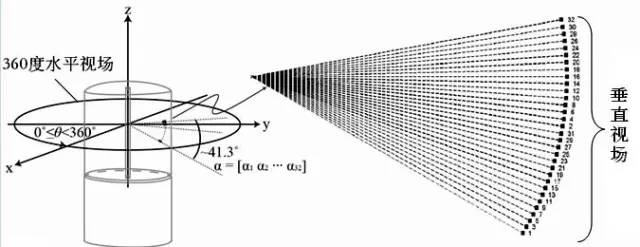

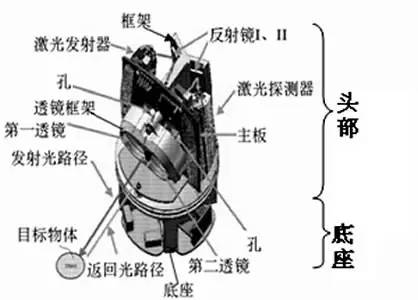

谷歌公司的无人汽车中使用了Velodyne公司的三维激光雷达HDL-32E,对于其如何实现障碍物智能感知,已在该公司的专利文献中公开(美国发明专利申请公开号:US2011/0216304A1)

US2011/0216304A1说明书附图

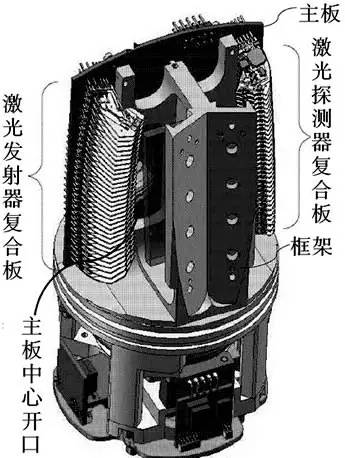

该雷达头部内具有32个激光发射器,被照射目标物反射后被32个激光探测器接收,同时位于底部的电机带动头部360旋转,从而实现垂直41度,水平360度的视场检测。

激光阵列技术将反射信号每秒处理成70万个点云(Point Cloud)点。

头部内的每个复合板上安装一个激光发射器或激光探测器,在垂直行方向以扇形方式分别焊接固定在主板两侧

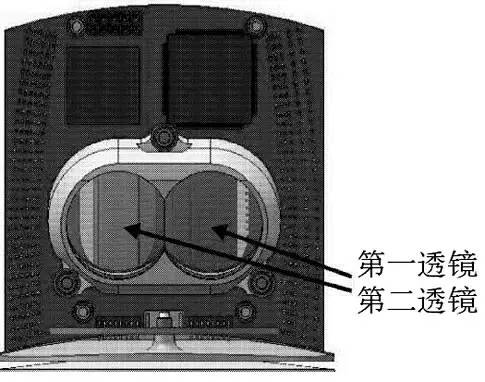

激光雷达为了减缓出现视野盲区,其第一透镜和第二透镜采用了两个“D”型透镜对应发射激光和反射激光,两个“D”型透镜以两者之间的最小间隙贴合在一起安装在透镜框架上,

采用这种两个紧密连接的“D”型透镜,通过平行的发射激光和探测激光路线能够将盲区减少到基本为零。

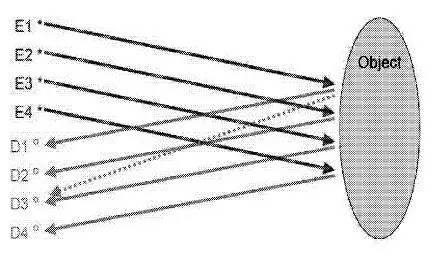

同时,多个激光发射器同时发射激光会产生交叉干扰的情况,如下图所示,若激光发射器E1—E4同时发射激光,反射光应被激光探测器D1—D4接收,但是因为反射激光的目标物的位置和外形等原因,从一个激光发射器发射的激光可能被错误的激光探测器探测,如:从E1发射的激光被D3接收到,此时就会产生一个错误的云点。

为了避免上述问题,激光雷达采用了非相邻激光器激光信号发射的方式。例如, E1第一个发射,然后是E17发射,然后是E2、E18、E3、E19...E16、E32。

如此功能强大的雷达价格也一定不便宜吧?

根据报道,搭载在谷歌第二代无人车上的激光雷达售价高达7万美刀,一个小部件相当于测试使用的汽车(普锐斯改装)的两倍价格!

因此要最终实现无人驾驶汽车的远大理想,降低激光雷达成本,绝对是其中关键。

在激光雷达市场化不断深入的背景下,除了前面介绍的Velodyne公司,一些初创公司也进入本领域并展现了一定的技术实力。例如:

美国Quanergy公司

德国Ibeo公司

以色列Innoviz公司

加拿大LeddarTech公司

英国Photonic Vision公司

在小型化、固态化和降成本的方面,上述公司甚至给出了不同于Velodyne公司的解决方案,成为该公司的挑战者甚至颠覆者。

其中,内部无机械旋转部件的固态激光雷达已经成为了新型激光雷达的一个重要发展方向。

例如:美国Quanergy公司的S3雷达,以及一些专利文献中记载的(美国发明专利公开号US2015293224A1)相控阵固态激光雷达等,这些都是典型的固态激光雷达。

据报道:美国Quanergy公司目前发布的固态激光雷达三代产品价格已经可以控制在100美元以下,其尺寸大小仅相当于我们日常使用的iPhone6plus手机的八分之一。

结语

随着技术的成熟和成本的下降,激光雷达逐渐渗透到了消费级市场。现在除了在自动驾驶汽车领域,其主要应用场景还包括:

机器人领域

无人机领域

激光雷达的成本在过去7年里下降了10倍,在可以预见的未来将更普遍的出现在咱们的生活中。在期待激光雷达将来给我们带来新的惊喜的同时

也有科学家指出了其存在的隐患

因为只要刻意的对该雷达发射一组激光信号,就能够控制无人车想停就停,想走就走。小赢想,如果这样的漏洞被黑客利用,会不会就变成:

是不是上帝在我眼前

遮住了帘

忘了掀开。。。

来源:IPRdaily中文网(iprdaily.cn)

作者:邢济武 刘博洋 方东 审协北京中心光电部 IP创新赢

编辑:IPRdaily.cn LoCo

校对:IPRdaily.cn 纵横君

IPRdaily诚聘英才!(点击图片,了解详情)

本文来自IPRdaily.cn 中文网并经IPRdaily.cn中文网编辑。转载此文章须经权利人同意,并附上出处与作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立场,如若转载,请注明出处:“http://www.iprdaily.cn/”

共发表文章

31245篇

共发表文章

31245篇- 我也说两句

- 还可以输入140个字